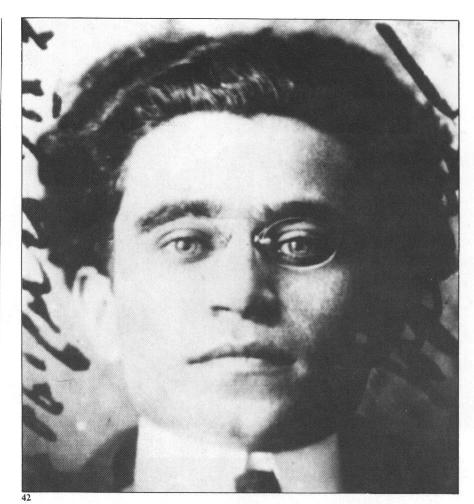

Gramsci stammte aus dem wirtschaftlich rückständigen Süden Italiens, aus Sardinien, stieß während seiner Studien im norditalienischen Turin zur (sozialistischen) Arbeiterbewegung. 1919 hatte er in Turin, damals noch als Mitglied der Sozialistischen Partei mit der Zeitschrift Ordine Nuovo (Neue Ordnung), versucht, in die heftigen Klassenkämpfe an der Seite der Betriebsräte zu intervenieren, 1921 gehörte er zu den Mitbegründern der italienischen Kommunistischen Partei. Er war sicherlich kein begeisterter Anhänger der stalinistischen Bürokratisierung der Kommunistischen Internationale, leistete aber keinen konsistenten Widerstand und arrangierte sich letztlich.

Die Problematik des Auseinanderklaffens Italiens in einen industrialisierten Norden und einen agrarischen Süden mit starkem katholischem Übergewicht prägte wesentlich seine politischen Überlegungen: Wie ist eine sozialistische Umwälzung möglich, solange das konservative, bäuerlich-klerikale Element in der Bevölkerung deutlich dominiert? Für Gramsci konnten die Kommunist/inn/en nur dann erfolgreich sein, wenn das Proletariat seine Hegemonie über die Zivilgesellschaft herstellen konnte. Die Zivilgesellschaft bedeutete für ihn alle Bereiche der Gesellschaft außerhalb der klassischen staatlichen Institutionen, der Parteien und Organisationen – also den Bildungsbereich, die Kultur, die Medien etc. Es ging also um die Vormacht im ideologischen Staatsapparat.

Nach der Machtergreifung des italienischen Faschismus (Oktober 1922) dehnte Gramsci das Hegemonie-Konzept auf kleinbürgerliche und bürgerliche Schichten aus – kein Wunder also, dass die KPI in den 70er Jahren ihr historischer Kompromiss getauftes Konzept der Zusammenarbeit mit den reaktionären Christdemokraten von dem sardischen Märtyrer herzuleiten versuchte und dass sich heute die KPÖ bemüht, ihre zivilgesellschaftliche Rechtsentwicklung mit dem italienischen Marxisten Gramsci zu legitimieren, der das Problem der ideellen Vorherrschaft im komplexen System der bürgerlichen Gesellschaft aufgezeigt habe (KPÖ-Dokumententwurf für den 31. Parteitag: Feministisch, Demokratisch, Kommunistisch.). Die sympathische Gramsci-Variante soll wohl dazu herhalten, ein wohlmeinendes Publikum davon überzeugen, dass die KPI oder die KPÖ ohnehin nicht mehr so ist wie früher – nämlich ein rigider stalinistischer Apparat, in dem das ZK mit der Partei wedelt.

Einen zentralen Stellenwert in Gramscis Theorie nehmen die Intellektuellen ein – sie sind die Überreder im Dienste der herrschenden Klasse, der Verkäufer der Hegemonie der herrschenden Klasse. Gelingt es dem Proletariat, die Intelligenz auf seine Seite zu ziehen, kann es einen historischen Block errichten, d.h. die Einheit unterschiedlicher politischer und gesellschaftlicher Kräfte herstellen. Gramsci hatte ein Verständnis von Staat, Partei und Revolution, das wesentlich stärker von der hegelianisch gefärbten humanistisch-idealistischen Philosophie Benedetto Croces (1866-1952) geprägt war als von der dialektisch-materialistischen Methode des Marxismus.

Das Hegemonie-Konzept Gramscis trägt in wesentlichen Punkten starke bürgerlich-aufklärerische Züge – die Revolution sei erst dann möglich, wenn das Proletariat seine ideologische Vorherrschaft hergestellt habe. Dass damit eine Tendenz entsteht, das alte gradualistisch-reformistische Etappenkonzept der Sozialdemokratie zu beleben, wonach für den Anfang langsam und schrittweise die Kräfteverhältnisse in der (Zivil-) Gesellschaft in Richtung Sozialismus verschoben werden müßten, bevor der Kapitalismus gestürzt werden könne. Das erklärt wiederum auch, warum sich Gramsci in den 1970er und insbesondere 1980er Jahren bei sogenannten linken Sozialisten in der SPÖ und SPD großer Beliebtheit erfreute (einer von ihnen war der jetzige SPÖ-Vorsitzende Alfred Gusenbauer), warum der Kommunist Gramsci mit akademischen Strömungen wie den Cultural Studies durchaus kompatibel ist. Bei manchen Gramsci-Fans ist schließlich auch die kleinbürgerliche Binsenweisheit, dass sich erst einmal das Bewusstsein der Menschen – durch die geduldige Arbeit der Sozialdemokratie oder durch den politischen Anspruch von Intellektuellen – ändern müsse bevor die Gesellschaft verändert werden kann, nicht mehr weit.

Zweifellos hat Gramsci eine Reihe wichtiger Fragen aufgeworfen. So ist gerade das Problem, wie die bürgerliche Ideologie und insbesondere ihre politischen Vertreter/innen in der Arbeiterbewegung zu bekämpfen sind, eine wesentliche Frage der revolutionären Politik. Allerdings haben wir es bei Gramsci und noch mehr bei seinen Anhänger/inne/n mit mehr oder weniger deutlichem Schematismus zu tun. Natürlich kämpfen Marxist/inn/en immer um politischen Einfluß unter Arbeiter/inne/n, Jugendlichen etc., in Zeiten eines stabilen Kapitalismus und einer gefestigten bürgerlichen (Zivil-) Gesellschaft mit ihrem Staatsapparat, ihren Schulen und ihren Medien sind die Möglichkeiten da aber begrenzt. Eine politische Hegemonie des Proletariats, um der es Marxist/inn/en geht (und nicht um eine Hegemonie einer bürgerlichen Zivilgesellschaft gegenüber einem bürgerlichen Staat), ist nicht immer möglich.

Erst in Krisensituationen des Systems, wenn die unten nicht mehr so weiter wollen wie bisher und die oben nicht mehr so weiter können (W.I. Lenin), gibt es die Chance, dass eine aktive organisierte Minderheit, die revolutionären Kräfte, eine Mehrheit der Lohnabhängigen für eine antikapitalistische Perspektive gewinnt. Die Bewusstseinsentwicklung der Mehrheit der Klasse erfolgt nicht nur, aber v.a. in der Bewegung, in Aktion, dann allerdings oft sehr rasch – so rasch, dass linke Organisationen, in die sich ein gewisser Konservativismus eingeschlichen hat, immer wieder hinterher hinken. Wahlergebnisse von gestern beispielsweise können in Klassenkämpfen rasch nur noch Relikte aus der Zeit der Passivität sein. Außerhalb zugespitzter Situationen geht es für Revolutionäre v.a. darum, Kräfte zu sammeln, zu organisieren und sich so weit wie möglich in der Arbeiterklasse zu verankern.

Demgegenüber haben reformistische Organisationen, die sich v.a. auf die bornierte Zögerlichkeit von bürokratischen und bessergestellten Schichten der Arbeiterklasse stützen, ein statisches Verständnis. Sie orientieren sich nicht auf die Gewinnung der Ausgebeuteten in kämpferischen Dynamiken für eine antikapitalistische Umwälzung, sondern akzeptieren den Status quo der (ungünstigen) politischen Verhältnisse, die sie dann durch Bündnisse und Zugeständnisse an bürgerliche Parteien und Strömungen langsam – gradualistisch – verändern wollen. Das ist die klassische Konzeption der Sozialdemokratie. Das ist die offizielle Doktrin der stalinisierten KPen seit der Festschreibung der sogenannten Volksfront 1935 (siehe dazu Eric Wegners Artikel Marxistische Revolutionstheorie in der Arbeiterbewegung der letzten 150 Jahre, in: Marxismus Nr. 13), die dann in der 1970er und 1980er Jahren – leicht modifiziert – als antimonopolistische Demokratie verkauft wurde. Der gemeinsamer Kern ist die Aufgabe des Klassenkampfes und die politische Unterordnung unter die Interessen der sogenannten demokratischen Bourgeoisie – was noch immer zur politischen und organisatorischen Entwaffnung der Arbeiter/innen und zum Sieg der Rechten geführt hat (China 1927, Spanien 1936, Griechenland 1944, Chile 1973 und unzählige andere Klassenkämpfe).

Seit den 1970er Jahren bemühen sich nun reformistische Strömungen (ausgehend von der KPI) ihre Integration in das kapitalistische System mit Berufung auf Gramsci zu rechtfertigen – oder neuerdings ihre Einfügung in die modische Zivilgesellschaftsideologie der herrschenden Klasse. Diese Berufung erfolgt zu großen Teilen zu unrecht, denn Gramsci war sicherlich subjektiv ein kommunistischer Revolutionär, der mit den meisten seiner Fans nicht zu vergleichen ist. Teilweise erfolgt diese Berufung aber auch zurecht, denn Gramscis theoretisches, fragmentarisch gebliebenes Modell von Zivilgesellschaft und Hegemonie liefert tatsächlich Ansatzpunkte für ein gradualistisches, letztlich reformistisches politisches Konzept.